EEEEL

Biography

相良二朗は、1977年に九州芸術工科大学(現九州大学芸術工学部)を卒業し、兵庫県社会福祉事業団へ就職、

玉津福祉センター(現兵庫県立総合リハビリテーションセンター)生活科学課に配属され、障害のある人の

自立生活を支えるための住宅改修や支援技術の助言、設計、研究・開発に従事しました。

義肢装具開発課と共同で、環境制御装置(ECS)や重度障害者用意志伝達装置(Pワード、Pワード/V)、

各種操作スイッチなどを製品化しました。

1993年10月からは、兵庫県福祉のまちづくり条例の施行に合わせて設立された「兵庫県立福祉のまちづくり

工学研究所」主任研究員として、福祉のまちづくりを技術面から支える研究にとりくみ、事例集や「福祉のま

ちづくりの面的展開」などの資料集を編集発行しました。

1995年に起きた阪神・淡路大震災に際しては、避難所の環境改善や応急仮設住宅の環境改善にとりくみ、

簡単にできる工夫集を発行しました。その傍ら、復興に向けた福祉のまちづくりからの提言を作成しました。

1998年に兵庫県社会福祉事業団を退職し、有限会社住まいと道具研究所を設立しました。

某大手住設機器メーカーの福祉事業への参入を支援し、福祉機器の開発や住環境整備に関わる指導、人材育成などに取り組みました。

2000年からは、神戸芸術工科大学工業デザイン学科プロダクトデザインコース(プロダクトデザイン学科、

プロダクト・インテリアデザイン学科を経て、2024年からは生産・工芸デザイン学科)准教授となり、

2004年からは教授として、プロダクトデザイン、特にユニバーサルデザインの教育に携わってきました。

また、コピー機のユニバーサルデザインに、多様な特性を有する協力者による使用性評価をもとに取り組んだり、

障害があっても取り出しやすいパソコン・パッケージのデザイン提案などを行なってきました。

また、ある企業のユニバーサルデザイン認定にも社外専門審査員として参画しました。

理学療法士養成校での生活環境論や、福祉用具専門相談員養成研修、ヘルパー養成研修などの講師も勤めました。

2012年からは、神戸大学保健学研究科の種村教授(当時)らと共同でSNAILと呼ぶ研究チームを立ち上げ、

一人暮らしの高齢者、特に認知機能が低下した高齢者の自立生活を支援する技術の調査・研究に取り組んできました。

スウェーデン王国カロリンスカ研究所の作業療法学科が開発したETUQ(Everyday Technology Usage Questionare)

という調査手法を用いて独居高齢者がどのような技術を現在利用しているのか、利用を止めたのか、なぜ止めたのか、

といった点を調査しました。この結果をもとに、家電製品などのインタフェースの在り方をいくつか明らかにできました。

記憶に問題が生じても、適切な促し(キュー)が与えられれば、自立した行為を継続できる可能性は高いです。

ただ、それを家族に指示されたくはないし、失敗を指摘されるのはとても嫌なことです。

2024年3月に神戸芸術工科大学を退職し、妻の故郷である佐世保市に移住しました。

大学教員時代、特にコロナ禍以降は休眠状態だった「住まいと道具研究所」をこの佐世保の地で再開することにしました。

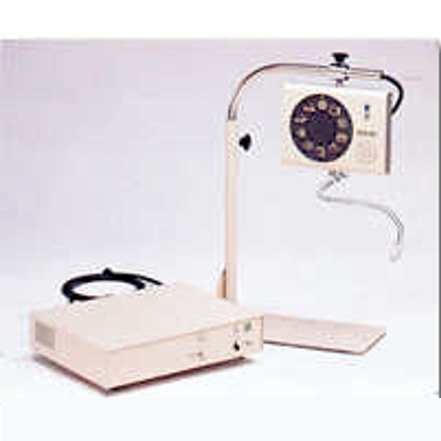

環境制御装置

1980年頃

息などの僅かな動きで家電などを操作できる

漢字Pワード

1985年頃

安価なMSX-PCで実現した仮名漢字変換を登載した重度障害者用意志伝達装置

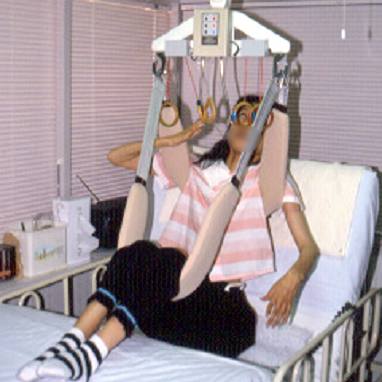

リフター操作

1990年頃

頚損者が自立操作できるリフター操作セット

漢字Pワード/v

1993年頃

日本IBMにてMSX版をDOS/V用に移植

資格等

福祉住環境コーディネータ2級

2000年7月2日:04-2-1523

東京商工会議所

1級小型船舶操縦免許

2004年11月10日:第0110040056064号

国土交通省

木材加工用機械作業主任者

2018年10月10日:第1323号

林業・木材製造業労働災害防止協会京都府支部

第2種電気工事士

2023年10月3日:兵庫県第104937号

兵庫県